2025年7月20日の参院選期間中には、「外国人が増えると犯罪も増える」「外国人は日本の医療・社会保険や生活保護制度を濫用している」といった誤った情報が流布しました。そしてチキラボの調査の結果から明らかになったのは、「外国人が増えると犯罪も増える」と考える人ほど、「ここ数年で外国人に対する差別が増えている」とは認めにくい傾向があることです。

選挙序盤から投開票直後まで3回にわたり、追跡した人々の「外国人に対する意識」の変化について分析します。

選挙戦期間中に流れた外国人をめぐるデマ

外国人政策がにわかに争点化された先の参院選。選挙期間中は、外国人へのデマ情報が流布されるとともに、その誤情報を訂正するためのファクトチェックが新聞やテレビメディア、ジャーナリストによって試みられました。

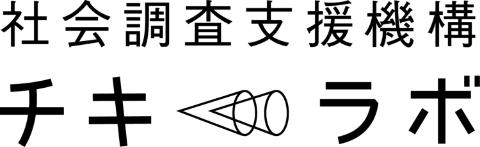

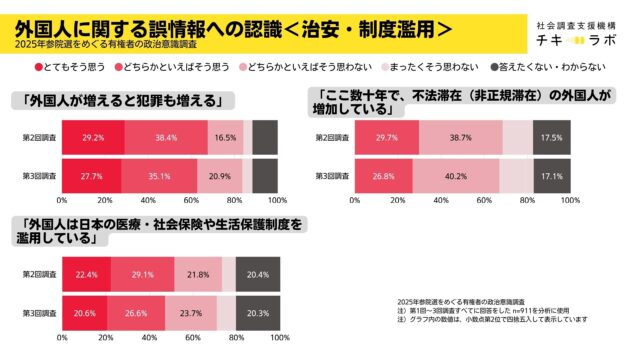

チキラボでは、こうしたデマ情報の拡散を受けて、第2回・第3回の調査設計をしました。具体的には、外国人に関する誤った知識がどの程度の人々に広がっているのか、そして、それが選挙期間中に拡大するのか、あるいは縮小するのかを把握することを目的としました。

調査対象としたのは以下の6つの項目です。

あらかじめお断りしておきますが、これらはいずれも「デマ」あるいは「不正確な情報」に該当します。そのため、ファクトとして確認できる情報をあわせて記載しています。なお「注」については、本記事末尾の「出典・参考」の段落に参照情報を明記しております。

- 外国人が増えると犯罪も増えると思う

ファクト:外国人の短期入国・中長期在留者は増加しているが(注1)、長期的に外国人犯罪は増えていない(注2)。 - ここ数十年で、不法滞在(非正規滞在)の外国人が増加していると思う

ファクト:実際には減少している。非正規滞在者数がピークだった1993年に比べ約1/4まで減少(注3)。 - 外国人は日本の医療・社会保険や生活保護制度を濫用していると思う

ファクト:外国人も保険料を払っている。保険加入者全体のうち外国人比率は4%ほどだが、外国人に使われている医療費は1.4%程度にすぎない(注4)。生活保護受給世帯に占める外国人世帯の割合は、約3%しかおらず、受給資格をもつ外国人は特別永住者など限られた人のみ(注5)。 - 外国人が日本人の仕事を奪っていると思う

ファクト:外国人労働者の多くは人手不足の産業を担っている(注6)。 - 日本の賃金が伸びないのは、低賃金で働く外国人が増えているからだと思う

ファクト:日本の賃金は1990年代からほとんど上昇していない(注7)が、外国人労働者が本格的に増加したのは2010年代(注8)。近年は賃金が上昇しつつある(注9)が、物価上昇がそれを上回っているなど、多様な要因が存在する。 - 外国人留学生の方が日本人学生より優遇されていると思う

ファクト:外国人留学生全体のうち、政府が学費や渡航費等を支援する国費留学生は約3%(約9000名)(注10)。日本人学生向けには授業料を免除し、生活費を支給する別の給付型奨学金制度があり、その受給者は34万人(注11)。

「外国人=犯罪増」という誤ったイメージが残る選挙戦

調査項目の中でとくに信じられていたものは、「外国人が増えると犯罪も増える」と「外国人は日本の医療・社会保険や生活保護制度を濫用している」、そして、「ここ数十年で、不法滞在(非正規滞在)の外国人が増加していると思う」でした。

選挙中に多くのファクトチェックが行われていましたが、選挙終盤にかけて、デマを否定する割合は、わずかしか増えていませんでした。

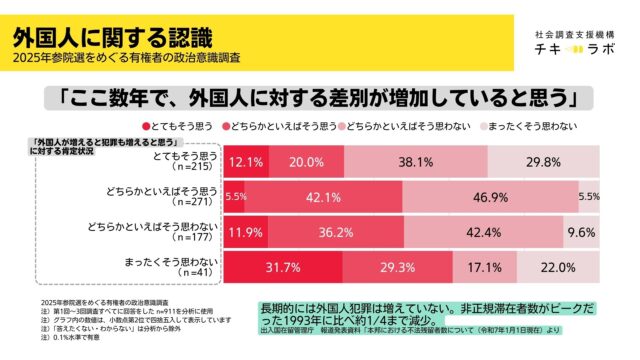

デマは信じるが「差別はない」と思う人々

また以下のグラフでは、「外国人が増えると犯罪も増えると思う」を肯定する人ほど、「ここ数年で、外国人に対する差別が増加していると思う」を否定する傾向にあることが見て取れます。

外国人に関する誤情報を信じる日本人が多数いることは、日本に住む外国人にとって見えない恐怖です。誤情報を信じることそれ自体が外国人差別になるかもしれないにもかかわらず、誤情報を信じる人ほど、外国人差別の増加を否定する傾向にあります。

日本では外国人が定住・永住するための厳しい条件があり、参政権や公職につく制限もあります。実質的に労働者として来日していた技能実習生が、人権無視の過酷な労働を強いられていたことも続きました。外国人の増加の背景には、「日本の経済効果」を高める目的のもと、政府主導で行ってきた経緯もあります。そこで生じる摩擦を解消するためには、様々な環境整備が必要です。

チキラボでは、参院選終了後、ファクトチェック情報がどのくらいの人に届き、その結果、自分の認識を改める人がどのくらいいたのかを把握するための緊急調査も実施。安全保障分野をテーマに情報収集・調査研究・発信を行う新領域安全保障研究所が主宰する「INODS UNVEIL」で報告していますので、ぜひご覧ください。

出典・参考

注1:外国人入国者数の推移/在留外国人数の推移

出入国在留管理庁 報道発表資料「令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00051.html)

出入国管理庁 報道発表資料「令和6年末現在における在留外国人数について」(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00052.html)

注2:外国人刑法犯の推移

『犯罪白書2024』>第4編>「第9章外国人による犯罪・非行」(https://www.moj.go.jp/content/001432736.pdf)p.238

注3:出入国在留管理庁 報道発表資料「本邦における不法残留者数について(令和7年1月1日現在)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001434765.pdf)

注4:外国人の国民健康保険被保険者数の推移と外国人の医療費の受給割合

厚生労働省「全国高齢者医療・国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議」保健局国民健康保険課説明資料 p.236,237(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001245120.pdf)

外国人の公的年金加入者数は日本全体の6755万人のうち281万人(4.2%)。令和6年度の外国人の最終納付率は49.7%。短期滞在が多い外国人にとって日本の年金制度に入ることは「掛け捨て」となる可能性が高いため、納付率を高めるために脱退一時金として拠出した保険料を部分的に回収できる仕組みを取り入れている(嵩2022)。つまり、制度を濫用したいというインセンティブがそもそも存在しない。

注5:生活保護受給世帯に占める「世帯主が日本国籍を有しない被保護実世帯数」

厚生労働省『生活保護の被保護者調査』2025年6月データ(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001229625&cycle=1&year=20251&month=12040606&tclass1=000001229626&tclass2=000001229628&result_back=1&tclass3val=0)によれば2.9%(被保護総世帯数1,645,202、世帯主が外国籍の被保護世帯数47,161)。基本的に外国籍の人たちは若く健康であるため日本の福祉に依存する必要性が低い状況にある。

注6:外国人労働者が人手不足となっている産業で就労している

内閣府『令和6年度 年次経済財政報告』「第2章第3節 我が国における外国人労働者の現状と課題」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/h02-03.html)

注7: 過去30年間にわたり、日本の一人当たり名目賃金・実質賃金はほとんど横ばい

内閣府『令和4年度 年次経済財政報告』図表第2-1-5(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je22/h06_hz020105.html?utm_source=chatgpt.com)

注8:外国人労働者が本格的に増加したのは2010年代

内閣府『令和6年度 年次経済財政報告』図表第2-3-1(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/h06_hz020301.html)

注9:厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和6年度分結果確報』によれば、令和3年度から前年比連続プラスの現金給与総額(名目賃金)となっており、令和6年度は事業所の規模問わず3.0%程度の上昇している。しかし、実質賃金指数は前年度比で-0.5%となっている。厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和6年度分結果確報』(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/24fr/dl/pdf24fr.pdf)(1-5図を参照)

注10:独立行政法人日本学生支援機構『2024(令和6)年度外国人留学生在籍状況調査』p.1のグラフ参照(https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2025/04/data2024z.pdf)

注11:令和5年度の給付型奨学金受給者数 日本学生支援機構令和7年1月『奨学金事業に関するデータ集』p.11(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin_data/__icsFiles/afieldfile/2025/06/19/01_datashu.pdf?utm_source=chatgpt.com)

引用文献

嵩さやか2022「外国人労働者と社会保障制度の課題」『日本労働研究雑誌』7月号, No.744, pp.55-65. (https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2022/07/pdf/055-065.pdf)