校則見直しの機運と足踏みする現状

理不尽な校則はこれまで、何度も社会問題化してきました。2017年には「ブラック校則」の名とともに再注目。チキラボ所長である荻上も当時、「ブラック校則をなくそうプロジェクト」による実態調査に参加するとともに、署名活動にも参画。校則の合理的な見直しを求める3万筆以上の署名を、文科省に提出しました。

国会でも理不尽な校則をめぐる質疑が行われ、実態調査のデータも参照されました。当時の林芳正文部科学大臣は、共産党の吉良よし子議員の質問に対し、「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化に応じ、絶えず積極的に見直す必要がある」と答弁しました。具体的には、次のような内容でした。

- 校則は最終的には校長の権限によって判断

- 社会環境や児童生徒の状況の変化に応じまして絶えず積極的に見直す必要がある

- 見直しの際には、児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者からの意見を聴取するなど、児童生徒や保護者が参加した上で決定するということが望ましい

- 児童生徒の特性や発達の段階を十分に考慮することなく厳しい指導を行うということは、児童生徒の自尊感情の低下等を招き、児童生徒を精神的に追い詰めることになりかねない

- 児童生徒から校則の提案があったときには、学校は自尊感情の低下等を招かないように対応することが大事

この質疑を経て、2021年には、文科省から「校則の見直し等に関する取組事例について」という通達が、各自治体の教育委員会などに送付されています。それは、「学校や地域の実態に応じて、校則の見直し等に取り組んでいただきますようお願いいたします」と、校則の改善を求める内容でした。文科省はその際、校則について以下のように説明しています。

- 校則は、学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるもの

- 校則について定める法令の規定は特にない

- 一部の事案において、必要かつ合理的な範囲を逸脱している校則があるとの指摘がある

- 教員がいたずらに規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要がある

- 校則の指導が真に効果を上げるためには、その内容や必要性について児童生徒・保護者との間に共通理解を持つようにすることが重要

- 校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さなければならない

これは、校則が社会通念に照らして合理的なものになっているか、絶え間ない見直しが必要だ、という見解を文科省が改めて示した形です。

全国1705校の校則データを分析

さて、文科省は、校則とは「教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるもの」としています。では、学校はそもそも何を「遵守すべき規律」だと位置付けているのでしょう。

今回チキラボでは、「全国校則一覧」(https://www.kousoku.org/)に掲載されている都道府県立高校の校則データを分析しました。同サイトに掲載されているのは、情報公開請求によって得られた校則の条項です。多くは2021年以降のデータとなっており、文科省が見直しを求める通知を行った時期の後のものです。このことから、「最近の校則データ」と言えます。

データの収集・利用にあたっては、「全国校則一覧」管理者に許諾を得た上で行ないました。使用したデータは、都道府県名、高校名、校則の目次、校則の本文です。2025年4月27日時点の、全国の1705校の校則を収集し、計量的な分析を行いました。

「校則の語彙」を可視化する

下記の図は、校則の中の頻出語彙の上位100語を図示しています。一つの校則で複数回登場する語彙もカウントする「出現回数順」で見た場合、「許可」などに関わる文言や、「見た目」に関する文言が多く見られました。

「見た目」を縛る校則

その出現割合はどの程度でしょう。カテゴリーごとにまとめてカウントし直してみます。

例えば校則には、服装関係の語彙として、「着用 | 制服 | 服装 | スカート | ベスト | セーター | ネクタイ | ブレザー | シャツ | スラックス | ズボン | ワイシャツ | 異装 | 着用 | 靴下 | ソックス | ハイソックス | ストッキング | タイツ | ルーズソックス | レッグウォーマー | 着用 | 丈 | ベルト | コート | 靴 | 膝下 | 半袖」などがあります。これらを「服装」語群とします。

また、「髪型」関係のワードには「頭髪 | 脱色 | 染色 | パーマ | 髪型 | カール | 髪 | 染髪 | パーマネント | 整髪 | 毛 | 前髪 | エクステ | Extensions | 変色 | 眉毛 | 眉 | 着色 | 茶髪 | アイロン | 染 | ツーブロック | 刈り上げ | モヒカン | 長髪 | 整髪料 | 剃る | 非対称 | 毛染め | カット | ドライヤー | ワックス | ブロック | 編み込む | 段差 | アシンメトリー | つけ毛」といった語彙があります。これらを「髪」語群とします。

同様に、出現回数の多い単語をカテゴリーごとにひとまとめのグループとして分類し分析したところ、次のような出現割合になっていました。

【分析から明らかになったポイント】

- 97.18%に「許可・不許可」の文言がある

- 97.48%には服装に関する文言がある

- 92.02%に髪型についての文言が含まれてる

- 93.49%に「平均的容姿の要請」に関する文言がある

- 74.43%の校則には、「男女」に関わる文言が含まれている

こうして見ると、校則は総じて、学校が生徒に対して「許可」事項と「禁止」事項を定めるものといえます。そして、その内容は、主に服装や髪型など、「見た目」に対するものが多くなっていました。

なお、「平均的容姿の要請」関連のワードとして含めているのは、「清潔 | 端正 | 品位 | 自然 | 清楚 | 清潔感 | 質素 | 華美 | 不快感 | 流行 | 極端 | 奇抜 | 特殊 | 不自然 | 見苦しい | 奇異 | 地味 | 派手」といったものです。日本のほとんどの高校は、生徒に対し、特定の容姿イメージを求めています。

このことから、概ねの校則は、生徒に対して、「清潔」」「清楚」「品位」「地味」を求め、「見苦しさ」「奇抜」「華美」「派手」を規制していることなどがみて取れます。

見た目に関する記述は、曖昧さも多く含んでいます。例えば校則は、「品位」のある、「奇抜」でない容姿を求めます。しかし、それが具体的にどのような内容なのかは、かなり現場の裁量に委ねられます。

学校校則をめぐる裁判などでは、学校側が「校則は事前に説明している」と弁明することがあります。ただ、実際に説明されている内容が曖昧であることもしばしばです。

校則の髪型ルールは合理的?データから読み解く

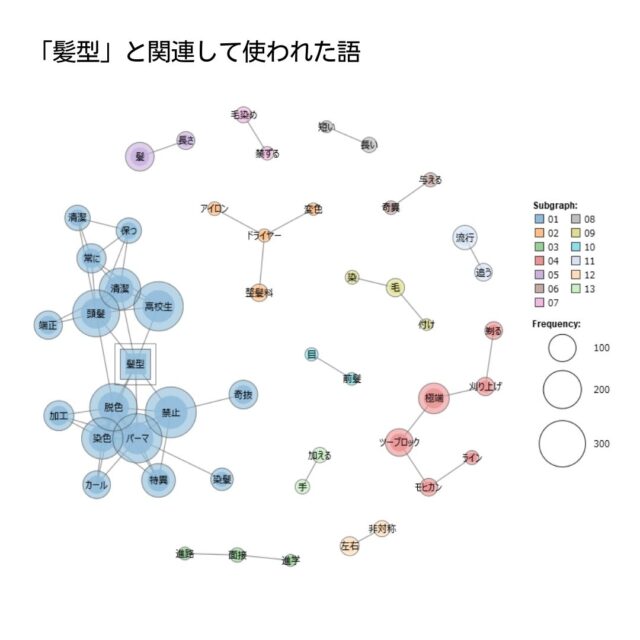

校則の中でよく言及されているのが、「服装」「髪型」「容姿」でした。ここでは、どのような単語が一緒に使用されているかを視覚的に表す共起ネットワークという手法を行い、「髪型」というワードとともに言及されている単語を抽出して分析しています。

線で結ばれた単語は一緒に使われた(共起した)語であり、円の大きさが単語の出現頻度を表しています。そして円の色の違いは、特に強い共起関係の語同士を機械的にグループ化したものであり、特によく現れた論点を考える参考になります。

- 清潔・端正を旨とし、脱色染色カールパーマといった奇抜・特異とされる髪型を禁止

- 奇抜な髪型例としては、ツーブロック、刈り上げ・剃り上げ・モヒカンといった髪型や、エクステなどの使用、左右非対称な髪型が挙げられる

- これらの髪型を実現する手段として、アイロン、ドライヤー、整髪料の使用といった手段の制限が行われている

- 前髪が目にかからない長さという言及がある

- 「進路」「面接」といった共起が見られる。就職や進学時に面接がある場合の髪型へ言及したもの

校則は髪型について、「髪の毛の長さ」「髪型のバリエーション」「髪型の整え方」を規制しています。しかし、その内容には幅があり、それぞれの髪型の規制にどれだけ合理的な説明が可能なのかは、校則の記述だけでは不透明な状態でした。

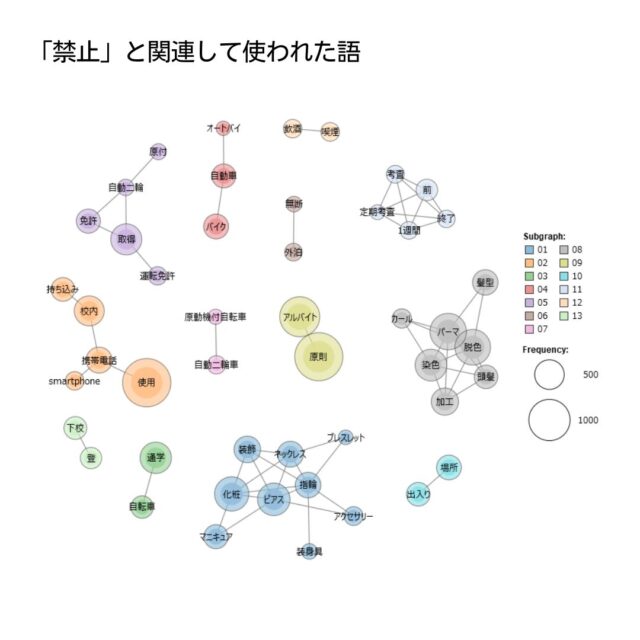

高校校則は何を「禁止」しているのか

校則は何を禁止しているのでしょうか?「禁止」という語と一緒に使われやすい語を確認したところ、よくある傾向として、次のようなものが見て取れました。

【高校校則で禁止される傾向にあること】

- 化粧や装飾品の使用

- パーマ等の髪型や髪色変更

- サンダル・下駄といった履物

- 携帯・スマホの自転車通学

- 自動車・バイク・原付の使用や免許取得。

- 無断外泊

- アルバイト。ただし、原則とあるように例外が認められることがある。

- 特定の場所への出入り。特に、「不健全」な娯楽施設や飲食店への出入りが制限されている

- 考査前の特定の活動。特に、職員室の出入りや、部活動を制限している

- 飲酒・喫煙をはじめとした法を犯す行為

ここまで、特に出現頻度の高いものを見てきました。全国校則一覧で見ると、掲載されている1702校(収集校則は1705件)のうち「髪」に言及している校則は1559件。「化粧」に言及している校則は1189件。多くの学校が、容貌について制限しています。

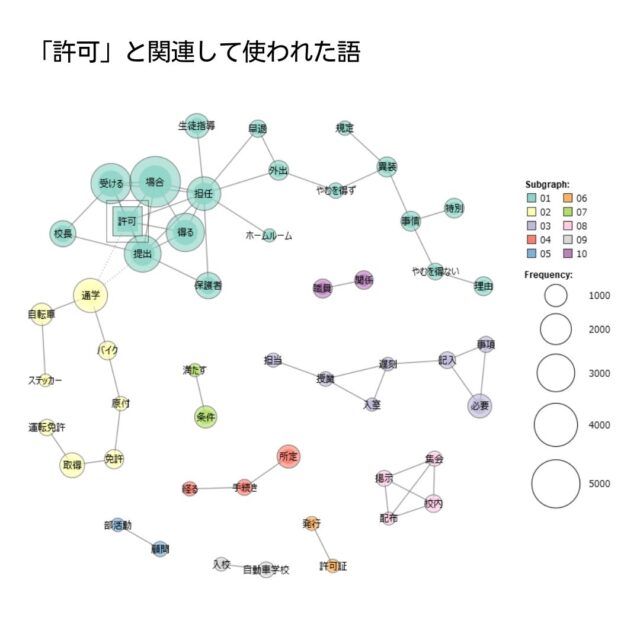

高校校則は何を「許可」しているのか

校則が「許可」という言葉を使う時、あることについて原則として禁止している状態で、例外的に許可をするという文脈があります。そのうえで、校則は何を「許可」するのでしょうか。

【高校校則で「条件付きで」許可される傾向にあること】

- 早退、外出や、異装について

- ブレザーの下に着るものについて、指定の範囲内で

- タイツの色や柄について、指定の範囲内で

- バイクや自動車の運転免許取得や通学への使用

- これら項目は、特別な事情がある場合に規則が緩和されうるが、場合によっては許可証の発行が必要になる

多くの校則に欠けている「改正要件」

実は校則の多くには、見直しのための要件が明記されていません。校則の中に「見直し」の文言が含まれるのは50件、「改正」の文言が含まれるのは274件。目視確認したところ、「見直し」「改正」という文言が含まれている校則で、実際に「見直し手続き」が書かれているものは、全体のうち1%前後でした。

改正について書かれている場合も、その記述はさまざまです。例えば以下のような内容が含まれていました

本心得において検討事項が発生した場合を含め、年に一度は見直しを行います。

(熊本県立阿蘇中央高等学校)https://www.kousoku.org/kumamoto/d143210000434/

本規程の改正は、必要な手続きを行い、校長が決定する。

(広島県立広島叡智学園高等学校)https://www.kousoku.org/hiroshima/d134210000925/

本規程の改正は、職員会議を経て学校長が行う。

(新潟県立新発田南高等学校)https://www.kousoku.org/niigata/d115220600057/

校則の見直しについては、「生徒会を中心に生徒総会や PTA 総会で必要な審議を経て職員会議で決定する」。なお、見直した内容等については、「生徒必携」や「学校ホームページ」で周知していく。

(宮崎県立延岡青朋高等学校(定時・通信))https://www.kousoku.org/miyazaki/d145220360499/

1.生徒会総務は、生徒の意見を集約し、校則(生徒心得)の改正や廃止を求めることができる。

2.学校長は、その場合、アンケートなどを用いて生徒や保護者の意見を募るとともに、学校評議員会、PTA役員会(理事会)、運営委員会などで、その内容について議論するものとする。

3.学校長は、その議論を踏まえ、校則(生徒心得)の改正や廃止について最終的な決定を行うものとする。

4.決定後は、その理由とそこに至る経過について、生徒及び保護者に説明するものとする。

(宮崎県立宮崎南高等学校)https://www.kousoku.org/miyazaki/d145220160053/

生徒心得及び各規定の内容を策定したり見直したりする必要がある場合には、以下の手順で行うこととする。

1 生徒にアンケート調査を実施する。(各自グーグルフォームに入力する)

2 生徒指導部でアンケートを集約し、部門委員会(HR委員会:委員長・副委員長参加)で結果を提示る。

3 各クラスの委員長は、要望された内容を確認し、クラスに持ち帰って協議を行う。

4 各クラスの委員長は、クラスの要望をまとめ、部門委員会に提示する。

5 生徒会は、各クラスから出された要望を集約し、精選したものを生徒指導部に提案する。

6 生徒指導部は、生徒会から出された要望を確認し、運営委員会・職員会議・PTA理事会・学校評議員会で提示する。

7 生徒指導部は、生徒総会の実施要項を作成し、運営委員会・職員会議で提案する。

8 生徒会は、生徒総会を開催し、生徒総意の意見として学校に要望を行う。

9 運営委員会・職員会議・PTA理事会・学校評議員会で審議し判断する。

(宮崎県立延岡商業高等学校)https://www.kousoku.org/miyazaki/d145220360300/

生徒心得は、時代の変化や運用する中で生じる不都合を踏まえ、見直しを行う必要がある。それらの内容は、本校生徒の充実した学校生活と進路保障を目的に、家庭や地域社会の実態も踏まえ定めており、合理的な範囲と考えられる。これらの改正または廃止についての手続きは、生徒が主体的に社会に参画し、自立して社会生活を営む力の育成といった教育的観点を踏まえ、以下の適正な手続きを踏まえて行うものとする。

(1)年度末に生徒心得の確認及び見直しを行う期間を設ける。

(2)生徒心得の改正または廃止の手続きについては次のとおりとする。

1改正または廃止を申し出る場合は、学科会やクラス会などで十分に協議し、該当する生徒心得にその理由を添えて、決められた書式で生徒会総務へ提出する。

2生徒会総務は提出された内容を整理し、生徒総会(代議委員会)に議題として提出し審議を行う。

3生徒会総務は審議結果を全校生徒に報告し、生徒心得の改正または廃止を求めることができる。

4校長は、生徒会総務からの求めがあったとき、関係各部においてその妥当性を審議するものとする。

5校長は、前項の審議結果を踏まえ、生徒心得の見直しが必要と判断したときは、アンケートその他適切な方法で、職員及び生徒や保護者からの意見を聴取するとともに、職員会議やPTA役員会等でその内容について議論するものとする。

6校長は、職員会議やPTA役員会等での議論を踏まえ、生徒心得の改正または廃止について決定するものとする。

7前項の決定に当たっては、議論の経過及び決定理由について、職員及び生徒・保護者に説明するものとする。

(宮崎県立日南振徳高等学校)https://www.kousoku.org/miyazaki/d145220460513/

改正要件については、①そもそも書かれていない、が圧倒的に多く、②学校側が決めるもの、③政党総会で提案できるもの、④生徒総会で決めるものなどがあります。また、具体的な方法が曖昧なものもあれば、非常に詳細に書かれているものなどもありました。

不合理な校則が奪うもの――主権者教育との矛盾

文科省が「校則は社会環境に応じて積極的に見直すべきだ」と通達を出しても、校則実態がその通りになっていません。実際の校則には、まだまだ不合理なものがあります。

前述の通り、ほとんどの学校校則では「見直し手続き」が明文化されておらず、生徒からの改正要求の位置付けが不透明です。また、髪型や容貌を含めた、「禁止事項」「許可事項」の線引き理由の曖昧さも目立ちました。

校則の実態は、生徒の自由を制限するものが主です。校則により生徒は、自己表現の手段、ストレス発散手段、友人との交流手段、移動の自由、財産の自由などを制限されています。そのことから、学校からは「校則の透明性確保」「合理的説明」に加え、「見直し要件の提示」「当事者参加」の確保が必要となります。

学校は、科学的思考や民主主義の基礎を学ぶ場所です。特段の根拠のない校則が押し付けられ、子どもが学校生活の主権者になれず、意見表明の機会が十分に保障されていない。このような状況では、子どもは学校の中で主権者として実践する機会を得られず、結果として「主権者教育」は言葉や座学にとどまり、形骸化してしまいます。

校則は誰の安全を守るものなのか。子どもの権利や、主権者としての実践の機会を奪ってはいないか。今こそ問い直す必要があります。